六日町IC出口の駐車場に、7:45AM集合。

メンバーは、塩沢町、東京都、横浜市、そして私が長岡から参上。

これは全員集合の図。

いい天気で、これは暑くなりそうだなー、と思った秋口の朝でした。

六日町ICから国道253号、八箇峠から十日町をぬけ、安塚を通り、上越直江津港に向かいます。

これは松代町付近の棚田のわきを走行中。

今回は最後尾なので、走行中に撮影すると私は写りません(笑)

直江津港到着、そそくさとフェリーに乗り込みます。

途中に遅いクルマがいて、滅多にないローペースの国道253となってしまい、時間的にはギリギリでした。

フェリーの窓から見た佐渡。

フェリーの窓から見た佐渡。ちなみにこのフェリーの航路は「国道350号」。

フェリーも国道を走っています。

小木港到着。この日の夜から「小木港祭り」が開催されるそうで、だしが出ていました。

小木港到着。この日の夜から「小木港祭り」が開催されるそうで、だしが出ていました。 到着した時刻が昼時だったので、さっそく食堂へ。

到着した時刻が昼時だったので、さっそく食堂へ。ところがいこうとした食堂がとてもわかりにくいところにあって散々迷いました(^^;

ちなみに店名は「丸亀屋」

佐渡は、島なので海もありますが、山深くもあるため、実は蕎麦も盛んです。

丸亀屋の蕎麦は、やや短めで食べやすく、香りも高くなかなか美味でした。

価格が580円。安ッ!

ただ空腹を抱えた大の男にはちょっと量が少ない。

700円くらいで、もうひとまわり大盛りだと嬉しい、っていうか大盛り頼めばよかったなと、食べ終わってから思いました。

ご主人はとてもいい人で、小木をいろいろとアピールしてくださいました。

小木港に到着し、ホテルが相川なので、相川までとりあえず行ってみます。

小木港に到着し、ホテルが相川なので、相川までとりあえず行ってみます。判りやすい国道350ではなく、あえて海岸線を選択。

舗装林道みたいなくねくねした道を、何度か迷いつつ走りました。

これは走行中に海岸線を撮影。

ちなみにこの直後「路肩崩壊につき全面通行止め」とか書いてある看板が現れて、Uターンを余儀なくされました…。

そうそうにホテルにチェックインし、身軽になってあちこちを散策。

そうそうにホテルにチェックインし、身軽になってあちこちを散策。これは相川にある「佐渡奉行所跡」です。

佐渡金山を納めていた奉行所跡で、この画像は説明員のかた。

熱心にわかりやすく説明してくれました。

写っているのは「勝場」(「せりば」と読みます)というところで、鉱石を砕いて粉にし、金を取り出す行程を行っていたところだそうです。

石臼や、「ねこ流し」など、金を求めてさまざまに知恵を絞って工夫した先人の努力を感じることが出来ます。

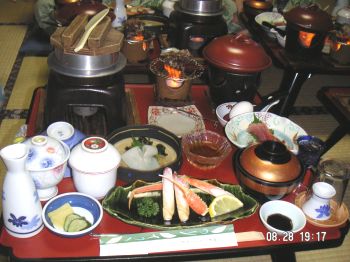

ホテルでの夕食。

ホテルでの夕食。けっこうボリュームがあって満腹になります。

サザエのつぼ焼きは、こういうところでは定番でしょうが、イカ墨炊き込みご飯とか、タコの柳川などは比較的珍しいでしょう。

デザートは、おけさ柿のシャーベットでした。これは意外でした。

二日目は大佐渡スカイライン──の、途中にある金山を見学。

二日目は大佐渡スカイライン──の、途中にある金山を見学。売店にあった「純金ソフト」をゲット。

味は普通のバニラアイス。金箔が降りかかってるところが金山っぽいですね。

え?金山の中はどうだったって?

金山の坑道では人形たちが労働を演じています。

これが結構よくできていて、それなりに臨場感がありました。

金のインゴットにも触れます。ええ、もちろん触ってきましたとも。

ただ、内部の詳細な説明は、ここでするよりも公式サイトっぽいところをどうぞ。

本日のメインディッシュ、大佐渡スカイライン。

本日のメインディッシュ、大佐渡スカイライン。これは展望台から見下ろしたスカイラインです。

見るからに旨そうなコーナーが連続しています、が、コンクリート舗装なのでかなり気を使います。

景色もよく、よそみ運転を誘発するなかなかハードな道です。

大佐渡スカイラインを降りたら、こんどはトキ保護センターを見学。

大佐渡スカイラインを降りたら、こんどはトキ保護センターを見学。これはトキの森公園の売店にあった「ネクタリンソフトクリーム」。

ネクタリンは桃の一種で、甘酸っぱい果物だそうです。

後味さわやかでいい感じでした。

トキの森公園で、いきなりソフトクリームネタかよッと心の中でつっこみを入れてくださったかた、ありがとうございます。

しかしご心配には及びません、次の画像をご覧ください。

同じ売店で売っていた「枝豆ソフトクリーム」です。

同じ売店で売っていた「枝豆ソフトクリーム」です。思ったより枝豆の味はしませんが、フレーバーは枝豆な感じ。

もうちょっと枝豆っぽい味付けでもいいかなとも思いますが、これはこれで美味です。

で、トキの話題ですが。

画像は何枚も写してきたのですが、やはりケージ(檻)の中に居ます。

やはりここは、公式サイトっぽいところをご覧いただくのがいいでしょう。

トキを見学したあとは、海岸線を通って小木港に向かいます。

トキを見学したあとは、海岸線を通って小木港に向かいます。このときは二番手を走行、先頭をいくのはCB900Fホーネット。

道幅も十分で、ちょっととばし気味。

でもこの県道45号、こんな広いところから、突然幅が半分になったりするので油断大敵です。

空が今にも泣き出しそう。

このあと、ちょっとだけですが、雨にあたりました。

小木港にいくまえに一休み。

小木港にいくまえに一休み。潮風は涼しくて、横になると気持ちいいです。

ちなみに写っているのは横浜からきたかたと、東京からきたかたです。

小木港に到着し、フェリーに乗ります。

小木港に到着し、フェリーに乗ります。出発間際、デッキが騒がしいからなんだろうと思っていってみました。

そしたら、小木港で、見送りの「佐渡おけさ」を舞ってくれていました。

輪になって踊っていますが、さすがに上手です。

これはデッキから見下ろした画像。

踊り終わった頃に、まるでタイミングを計ったかのようにフェリーが離岸、デッキは踊り子にむけて拍手をする人と手を振る人でにぎわっていました。